23 校验机制:如何通过校验提升题目解答准确率?

你好,我是邢云阳。

上节课,我们借助 MaxKB 产品,用传统 RAG 技术做了题库,并发布了一个数学问答助手。

它的效果就是,当我们问到题库中类似的题目时,由于题库的题目是有题干、也有答案的,因此相当于给了大模型一个例题,大模型可以根据例题来解决新的问题,从而提升问题解答的准确率。

理论上说,题库里的题目越多、越丰富,大模型可参考的例子越多、越详细,那么解决新问题的能力就越强。这其实也反映了业务数据的重要性。个人尝试创业做产品的话,如果没有数据,就如同失去了根基,技术做出花来也是空中楼阁。

回到课程的主题,上节课,我们留了个尾巴,即通过 MaxKB 发布了问答助手后,我们怎么能在第 20 节课里基于 Dify 构建的“作业帮”工作流中调用它呢?这节课,我们就先来实现一下。

使用 API 访问 MaxKB

我们知道 MaxKB 应用发布后,会有多种访问方式,其中有一种是通过 API 访问。

查阅 Swagger 文档

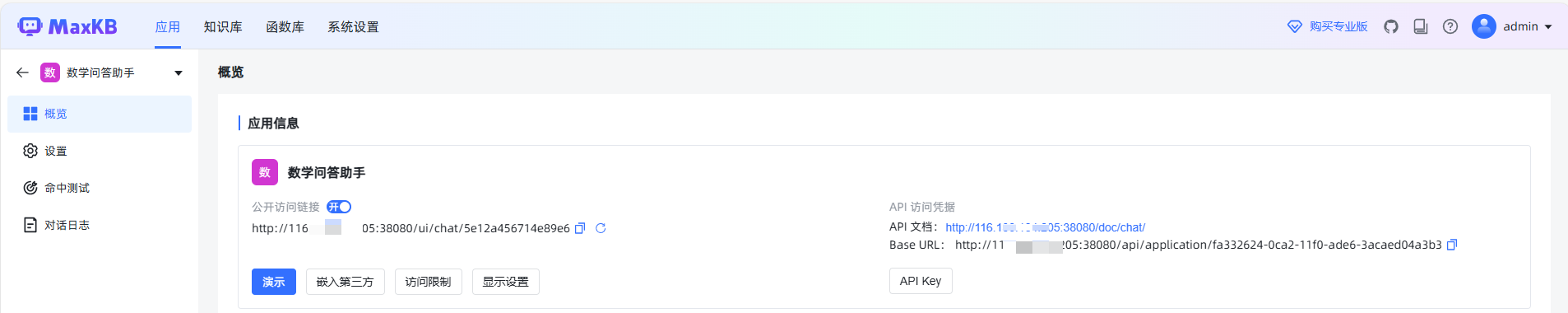

我们点击进入到一个已发布的应用后,就可以在概览的应用信息处看到 API 的访问地址和文档地址。

我们首先点击 API Key,创建一个密钥,用于对 API 的访问。

之后就可以点击 API 文档后的链接,访问到该应用的 Swagger 文档。

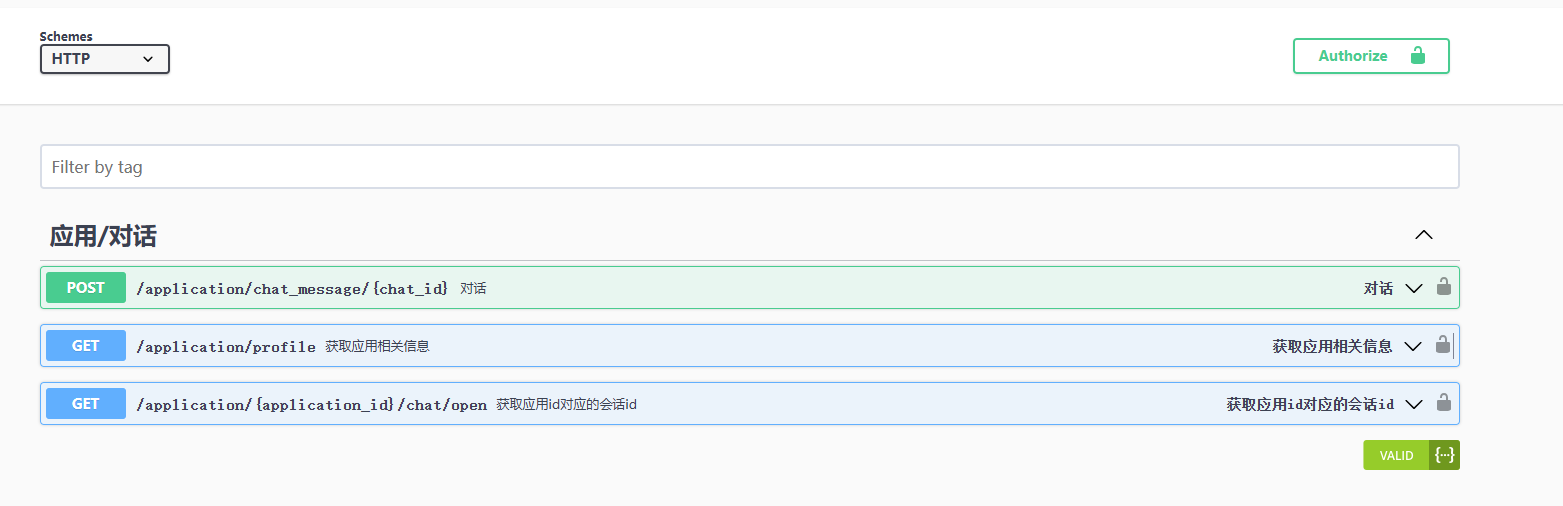

文档内容还是很简单的,一共就三条 API,API 的官方使用说明在这:通过API KEY进行对话 - MaxKB 文档。简单总结就是这三条是有调用顺序的,先调第二条,拿到应用 id,再调第三条拿到会话 id,最后就可以通过第一条进行对话了。所以,为了演示起来简单些,我们就提前搞定会话 id,最后在 Dify 中,只调用第一条就可以了。

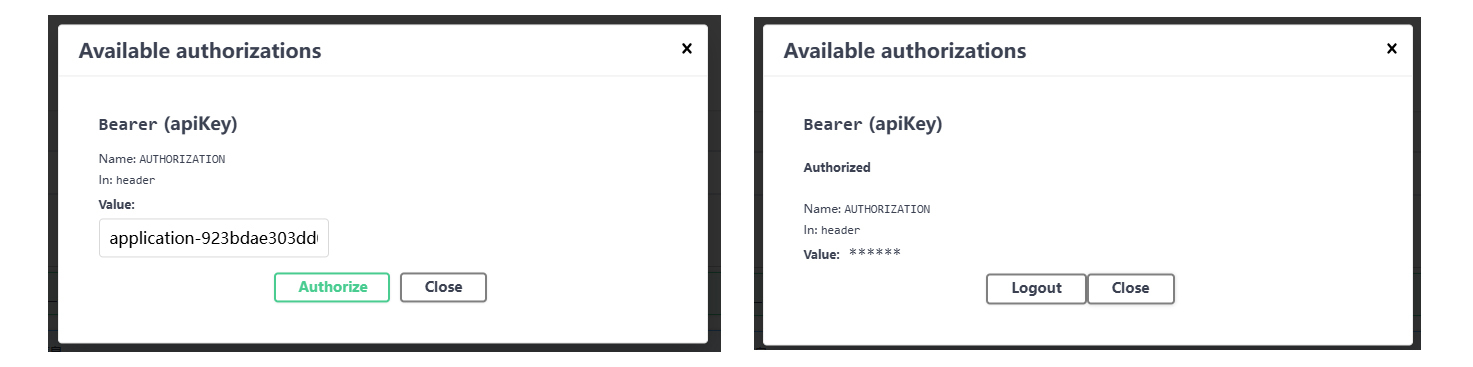

会话 id 要通过前两条的调用来获取,我们直接在 Swagger 文档中调用即可。调用前先点一下 API 后面的那个开着的小锁,设置一下 API Key。

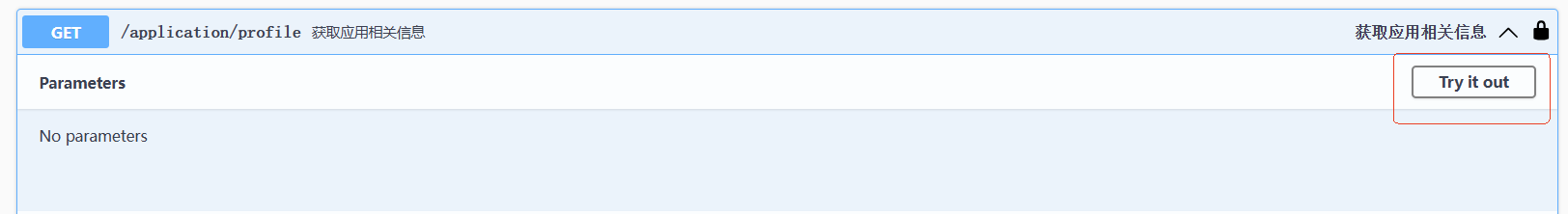

设置完成后,小锁就变成了关闭的状态。这时就可以点击第二条路由的 Try it out,来进行调用了。

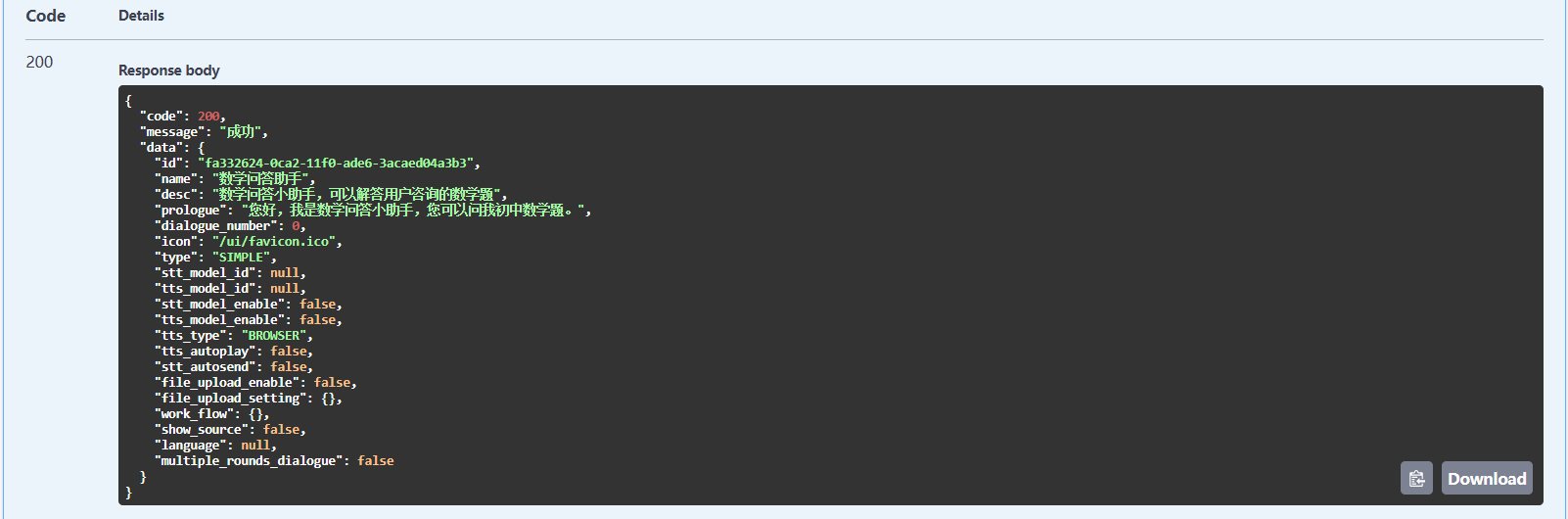

此时会看到 API 返回的结果。

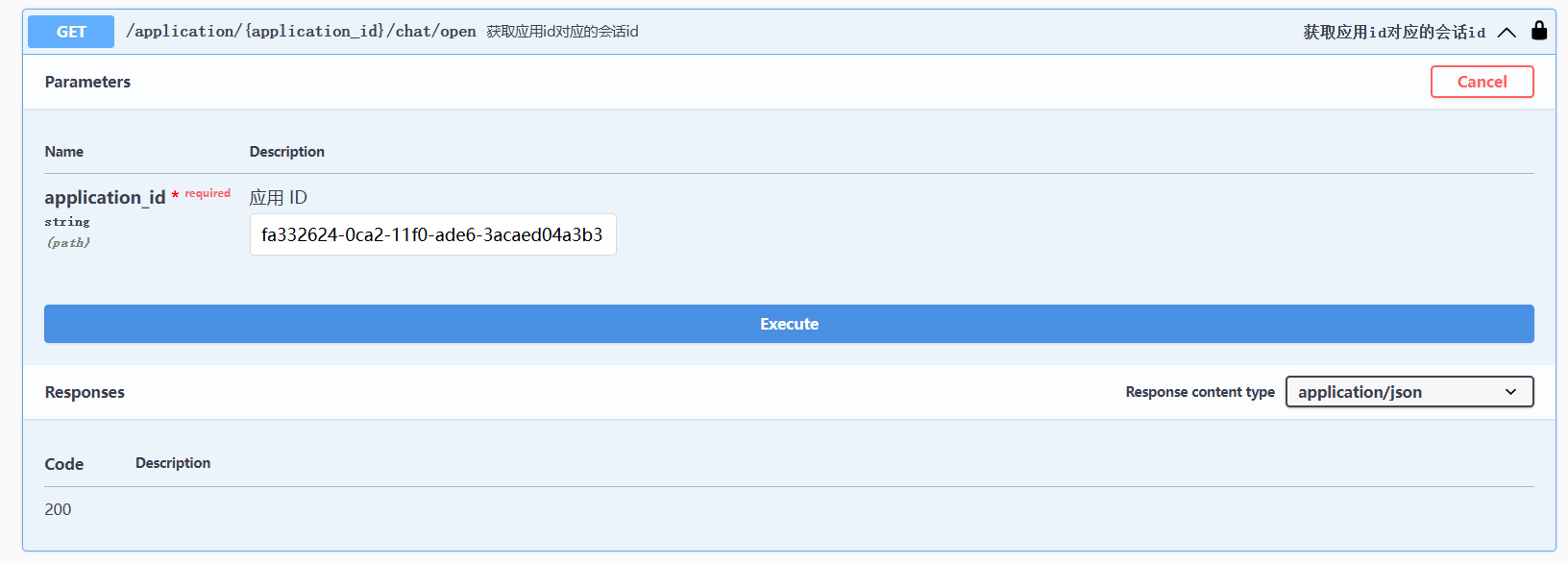

我们需要其中的 id 的值。接着,点击第三条 API 的 Try it out,将 id 填到 application id 那里,然后点击 Execute并执行。

这样就得到了对话 id。

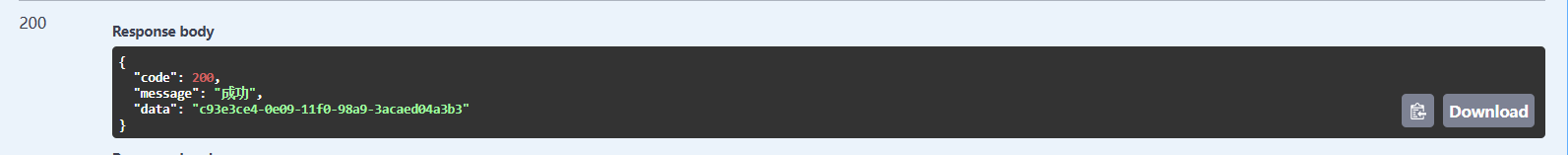

我们顺便将对话 API 也测试了,这样能摸清楚它的返回值的格式。

可以看到,其返回值是参考 OpenAI 的对话格式来的,我们真正需要的是它 content 字段对应的值。

将对话 API 添加到工作流

测试完毕,就可以着手准备从 Dify 中调用了。在第 19 节课,我们讲过工具开发套路,可以将该 API 以 OpenAPI 的方式做成工具,进而可以把工具当作一个节点在工作流中调用。

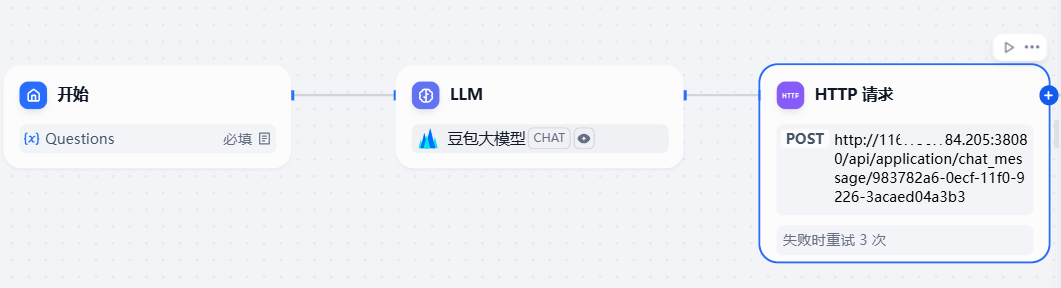

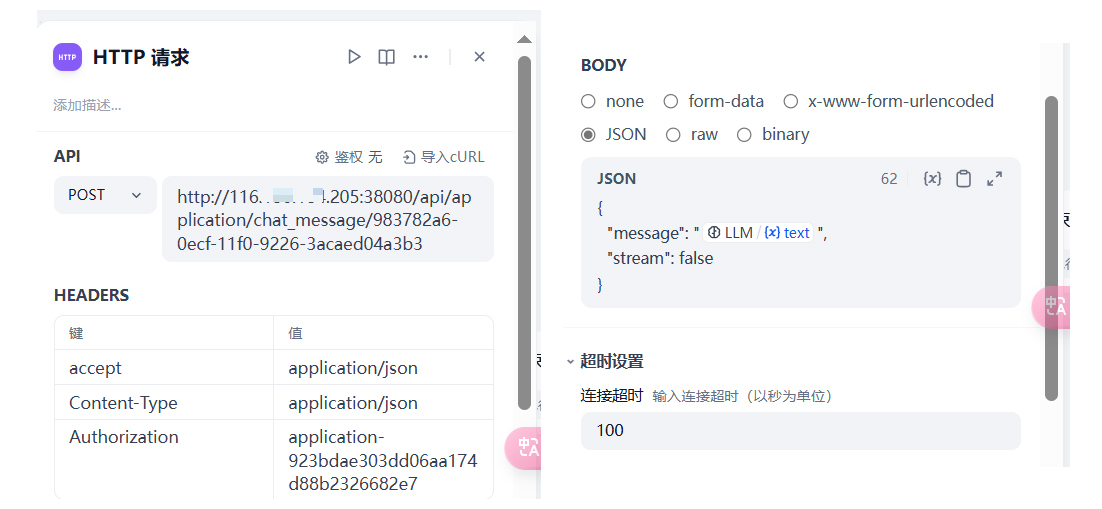

但今天这节课,我想换个思路搞,也是为你多演示几个 Dify 的节点功能。我采取的方法是使用 HTTP 请求节点获取到对话 API 的 Response 后,再使用代码解释器,从 Response Body 中将 content 的值取出来。

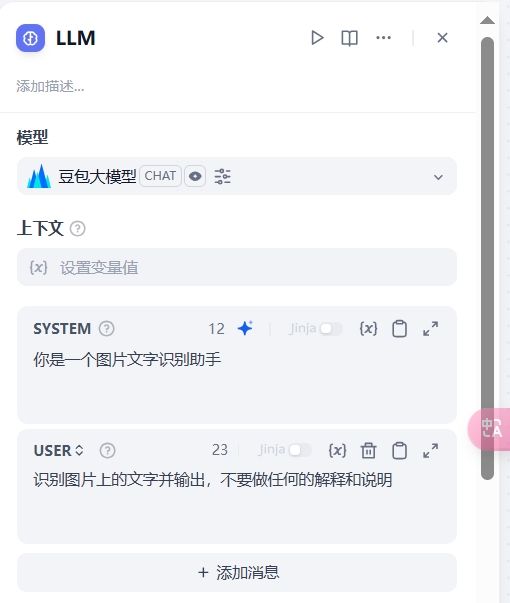

接下来,我们开始编辑 Dify 节点。首先将 LLM 节点再改回到图片识别的 prompt。

然后添加 HTTP 请求模块。

我们在该模块中配置 Swagger 文档中的第一条 API,也就是对话 API 的信息。

在 Body 中,我们设置为 JSON 格式,然后将 LLM 的输出 text 作为 message 的入参。

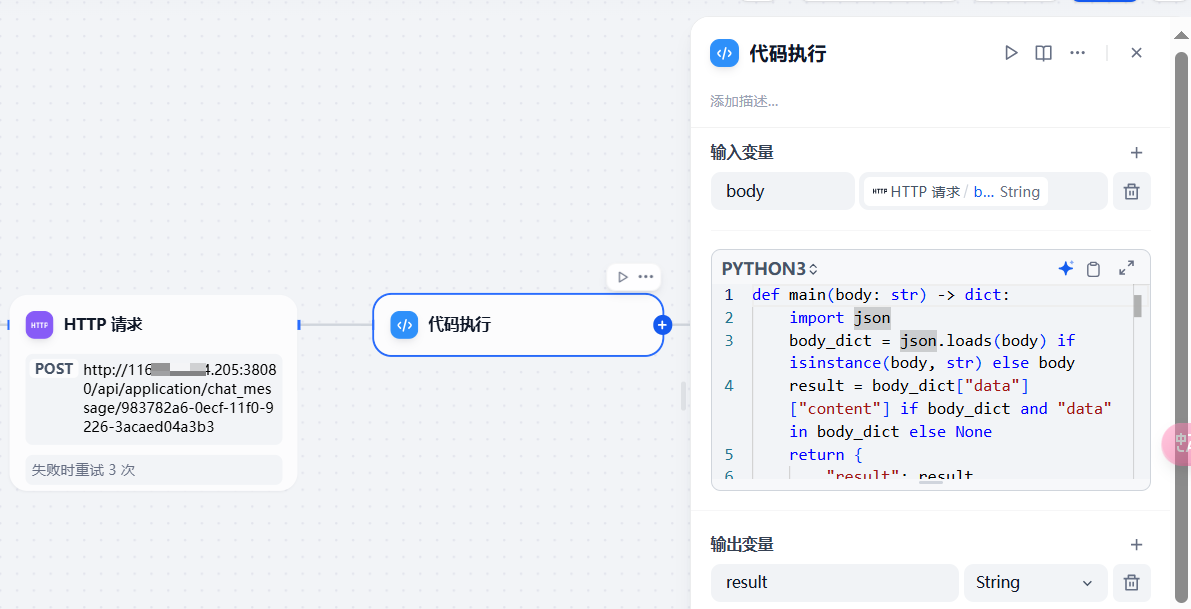

接下来,就可以在该模块之后添加代码解释器模块了。

代码解释器的主要功能是解析 HTTP 请求模块的输出 body,从中将 content 的值拿出来。因此我编写的代码如下:

def main(body: str) -> dict:

import json

body_dict = json.loads(body) if isinstance(body, str) else body

result = body_dict["data"]["content"] if body_dict and "data" in body_dict else None

return {

"result": result,

}

要注意的是格式问题,在代码解释器中,必须有一个函数叫 main,而且该函数的返回值必须是 字典,否则 Dify 执行时会报错。

这一步完成后,加一个结束节点,将代码解释器的 result 输出即可。

测试

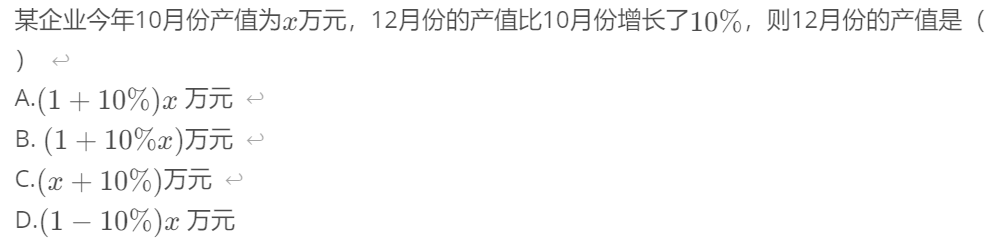

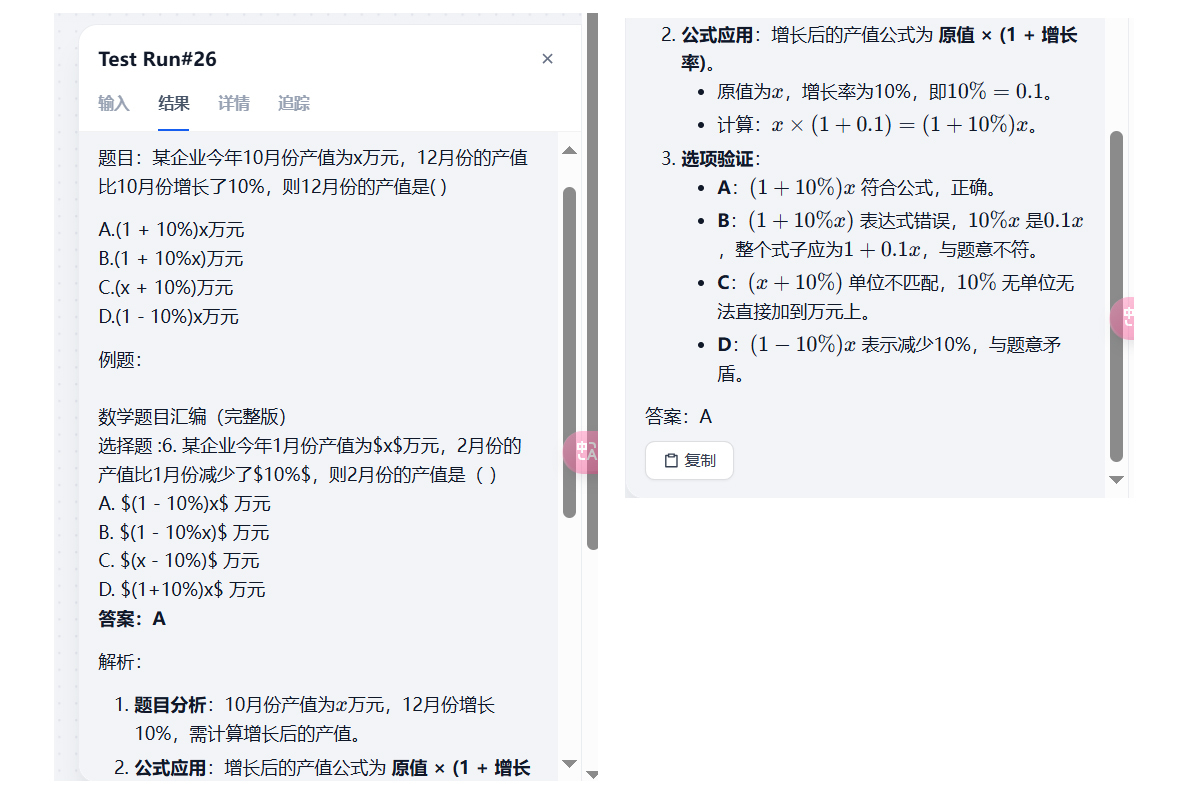

这样,整条流水线就测试完成了,接下来,我们用下图的例题测试一下效果。

依然是点击右上角的运行,将图片上传,然后点击开始运行:

一段时间后,可以看到输出结果为:

结果完全符合预期,这也就说明工作流没什么问题。

校验题目解答的结果

添加校验模型

花了差不多半节课的时间,解决了上节课遗留的小尾巴后。我们就从业务的角度再来更深一步思考一下。

在上学时,学生完成的作业是需要老师进行批阅,也就是校验答案的;到了工作后,我们写的代码,同样也会有比我们水平高的程序员去做 Review,这叫做检查机制,是保证准确率的最后一关。

所以在“作业帮”工作流中,虽然 DeepSeek-R1 已经参考了例题,给出了新题目的计算结果,但我们仍需让另外一个水平比较高的模型校验一下。

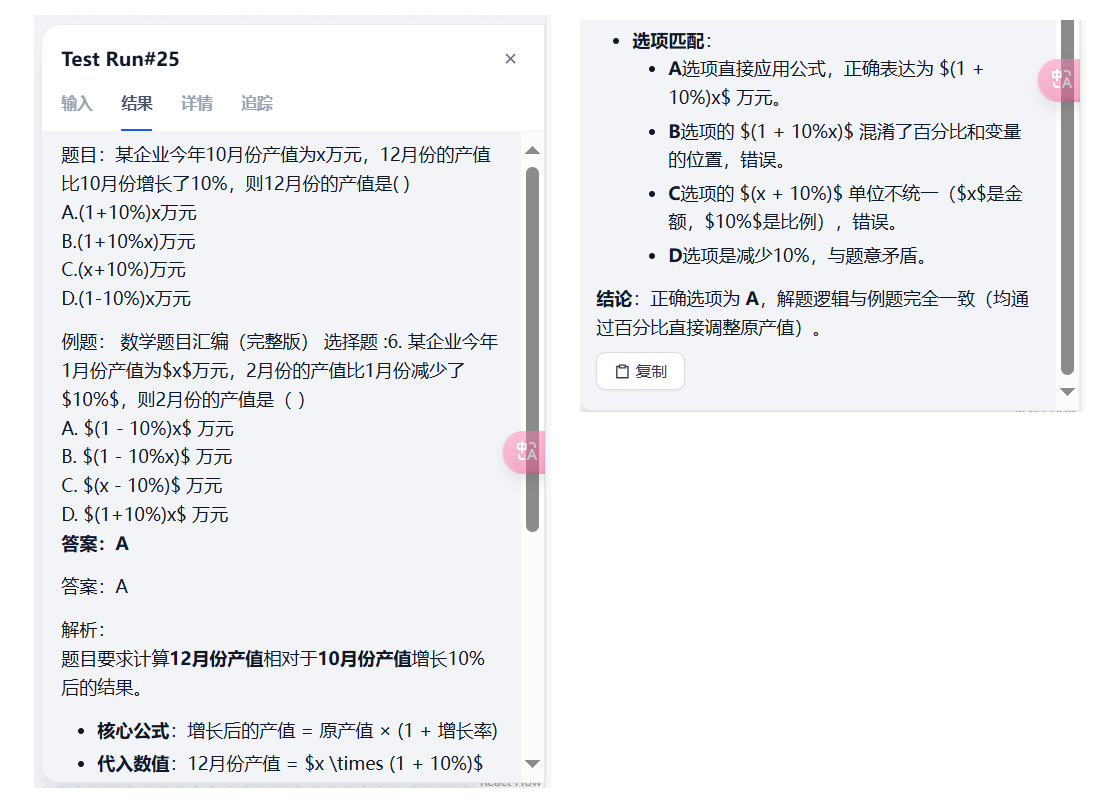

前一段时间,通义千问新出了一个模型叫 QwQ:32B,号称可以与 DeepSeek-R1 相媲美。那我们就选它作为校验模型。

首先,还是要在模型供应商那里添加模型,这次要添加的供应商是通义千问,其对接的是百炼平台,其中就有 QwQ:32B。

添加校验,条件分支节点

模型添加完成后,就回到工作流中,我们将结束节点删除,然后在代码执行节点后,新加一个 LLM 节点。

模型设置为 QwQ-32B,prompt 为:

SYSTEM

你是一个优秀的数学老师,擅长解答数学题以及检查学生的题目解答是否有问题

USER

学生的作业:/result

学生的作业中包含题目,例题,解析,答案四个部分。

你的工作包含如下几步:

1.阅读学生的解题过程和答案

2.自己计算一遍,从而检查学生的解题过程有没有问题。

3.如果学生做的没问题,则你的输出格式为:

题目:作业中的题目

例题:作业中的例题

解析:你解答题目的过程

答案:题目的最终答案

如果学生做的有问题,则你的输出格式为:

回答错误

---------------------

题目:作业中的题目

例题:作业中的例题

解析:你解答题目的过程

答案:题目的最终答案

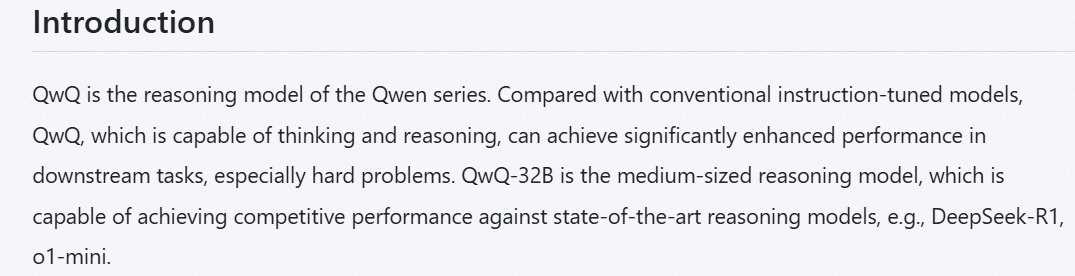

请注意这里我特别设置了,当上一个大模型做的有问题时,要返回“回答错误”。因为这样,我们就可以添加条件分支节点。条件分支节点就是我们写代码中常用的 If Else,其可以执行的判断如下图所示:

这里,我们的 IF 条件选择不包含,不包含什么呢? LLM2 的输出结果不包含回答错误这四个字。我们程序员一看就明白,这其实就是一个字符串匹配,非常简单。

我这样做的目的是,当 LLM2 认为前面的节点算对了的时候,就直接将内容输出,结束就可以了。但如果算错了,就可以将 LLM2 结果返回的同时,将结果再通过飞书或者其他方式通知给人类,让人类判断一下是否要人工看看答案算对了没。当然这一步不通知也无所谓,毕竟我们还是要相信第二个模型的纠错能力。

所以最后我的工作流是这样编排的:

当出现回答错误时,通过 HTTP 请求的方式向飞书发一条消息。

我们来测试一下回答正确的效果:

可以看到给出的结果没有包含回答错误,说明 QWQ 的校验环节顺利通过。

向飞书发送消息

那回答错误时,是如何向飞书发送消息的呢?其实也很简单,官方教程在这自定义机器人使用指南 - 开发指南 - 开发文档 - 飞书开放平台,问一下 DS 也能搞定。

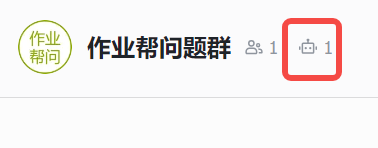

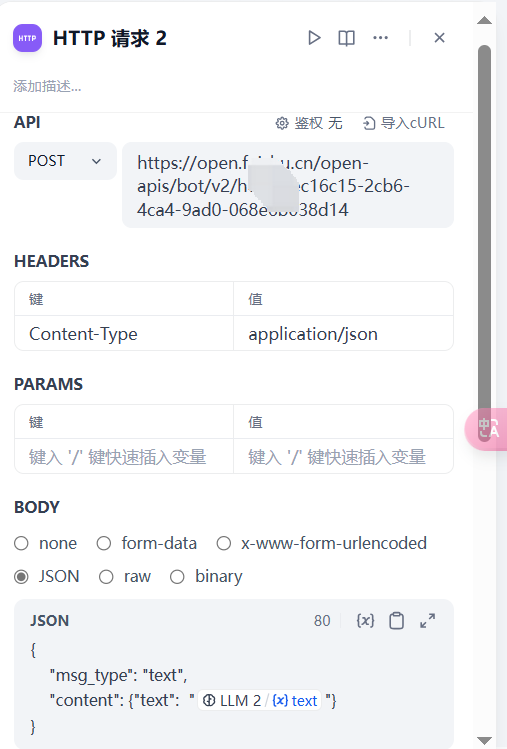

首先在飞书上建一个群,然后选择群机器人,选择自定义机器人,进行添加。

添加完成后,点击后面红框里的图标。

添加完成后,点击后面红框里的图标。

这时会在右侧弹出如下界面:

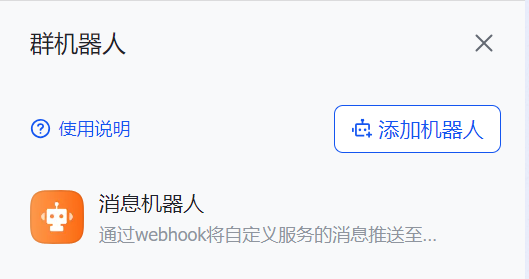

点开后,就能看到一个 WebHook 地址:

我们只需要按官方要求的格式组一个 JSON Body,发给这个地址,该机器人就会在群里发送一条消息。所以,我的 Dify 工作流的 HTTP 请求节点是这样配置的:

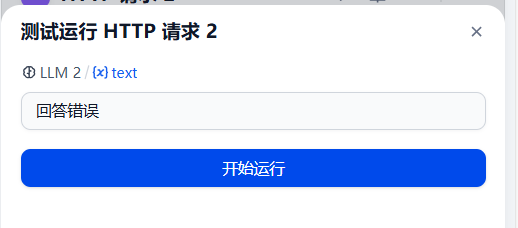

配置好后,可以点击小三角运行测试一下:

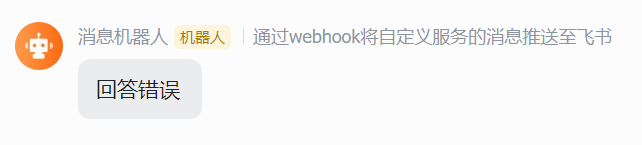

然后就可以看到群里机器人发了消息:

这样,人类就可以方收到哪个题 DeepSeek 模型回答错误了,这是由 QWQ 模型纠正的,然后再来决定是否进行干预,是不是很方便呢?到此,我们“作业帮”工作流的全部功能就做完了。

总结

有没有发现这一章里,我们几乎没怎么写代码,但却完成了一个相对较复杂的应用,该应用有多个大模型参与,还有 RAG、飞书机器人等等。这完全得益于 Dify 对 Agent 和工作流的低代码封装,省去了原本我们需要通过 LangChain 等框架或者借助 SDK 手撸才能实现的功能。使我们可以将更多的精力放在业务开发的本身。

在这节课开始时,我为你讲解了如何通过 API 的方式访问 MaxKB 的对话应用。对于 Dify 来说,通过支持 API 的方式访问应用。比如作业帮应用,就完全可以自己再写一个前后端,前端用来用户进行图片的上传、对话的发送,后端则是调用 API 访问工作流。

从业务角度再进一步思考,前端可以增加“我要纠错“按钮,比如用户认为作业帮返回的答案是错误的,就可以点击我要纠错,此时再向飞书发送消息通知工作人员去检查,我认为比我们文中讲的 QWQ 纠错后,就触发飞书通知要更加合理。

在 AI 时代,竞争的核心不再是单纯的技术或工具的比拼,更是思维的比拼。我们要改变自己原有的思维方式,尝试多多利用 AI 的潜力,让工具分担一些基础的工作,这样才能有更多精力投入到业务创新中。

思考题

有兴趣的同学可以用 Cursor,调用 Python 的 Gradio 或者 Streamlit 框架,生成一个简易前端,来和工作流对接一下。

欢迎你在留言区展示你的实践结果,我们一起探讨。如果你觉得这节课的内容对你有帮助的话,也欢迎你分享给其他朋友,我们下节课再见!

- ifelse 👍(0) 💬(1)

学习打卡

2025-04-24 - Geek_d1ffec 👍(0) 💬(1)

我这里是通过api调用向量模型,如果有类似的mcp出现调用会不会更加简单,但是好像mcp后续没办法添加其他节点了

2025-04-21